2024年3月29日,北京时间18:00,印度TRIBILS(佛教、古印度语言和文字研究所)所长阿图尔·博塞卡尔应邀主讲《纳西克特利拉什米石窟的艺术与建筑》。

本次讲座为“视觉文化与历史第36期”,由绍兴市柯桥区稽山书院、会稽山佛学高等研究院主办,李翎师生团队承办。

本次讲座主持人为山东艺术学院硕士研究生任爽,翻译与评议为四川大学道教与宗教文化研究所李翎教授。

纳西克的特利拉什米石窟(Trirashmi,意思是“三束阳光”,该石窟名称来自洞窟题记)是印度最早开凿的石窟群之一,窟内题记记录了公元前3世纪石窟的初建,以及公元6世纪最后一个石窟的开凿。特利拉什米石窟在形式上非常独特,它代表了佛教建筑从小乘佛教到大乘佛教过渡时期的特色。

本次讲座阿图尔·博塞卡尔老师分三部分为听众介绍了纳西克特利拉什米石窟的艺术与建筑。

一、纳西克的历史背景

纳西克是印度古老的城市之一,特里拉什米石窟位于孟买-阿格拉高速公路上,特里拉什米石窟的题记中最早提到“纳西克”的称谓。

二、石窟的开凿及发展过程

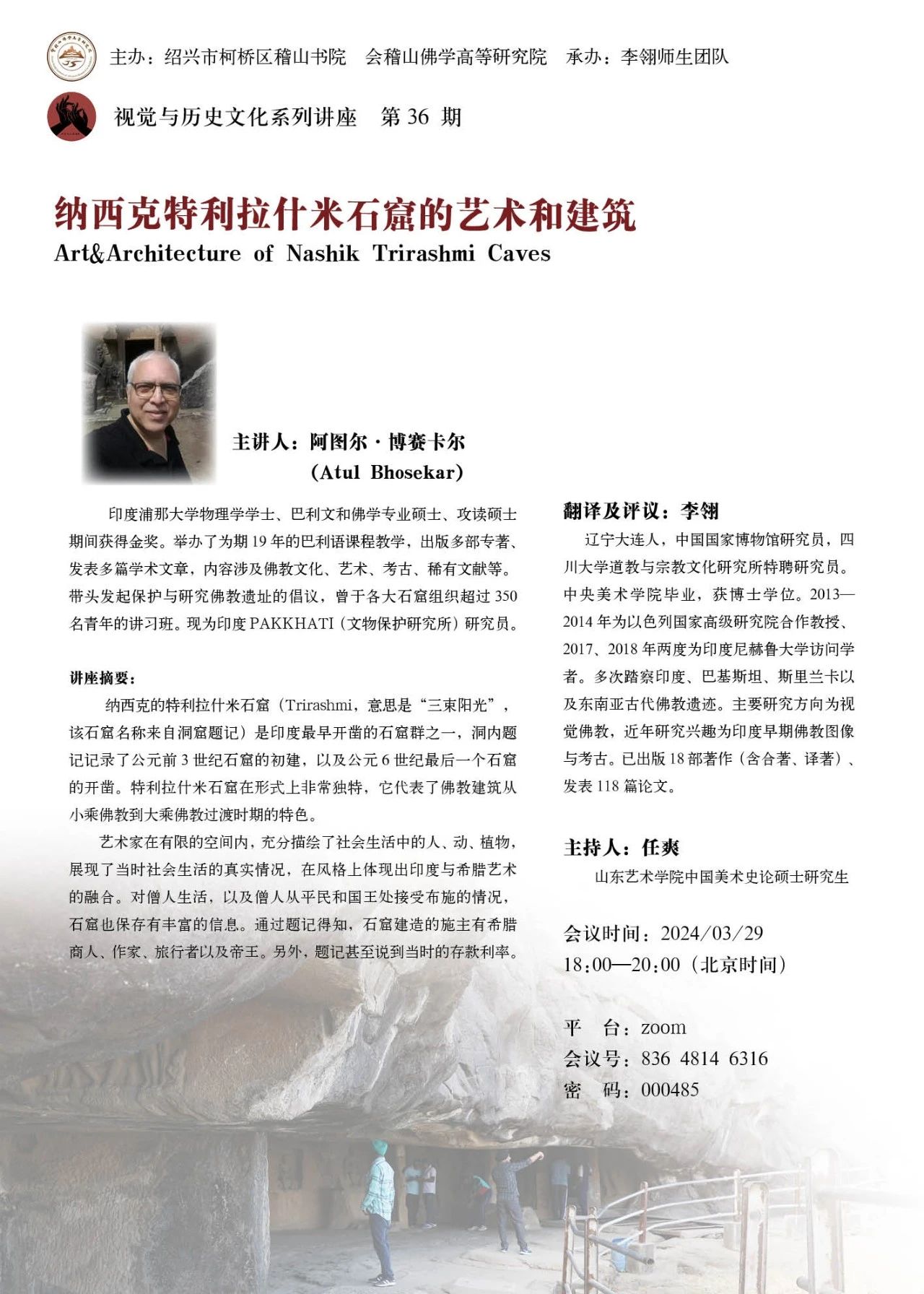

僧侣在雨安居时通常停留在森林里的大树下、废弃的房子中,法王阿育首先想到应该为僧人建造一个固定的遮蔽所,所以他率先为僧人建造洞窟并布施给僧人。他建造的第一个石窟位于印度比哈尔邦的巴拉巴尔山,窟内有阿育王留下的题记。自此这种新的建筑形式在印度流行,在公元前200年到公元600年,近900年的时间里开凿了约1200个石窟群。其中,85%属于佛教,10%属于印度教,5%属于耆那教。马哈拉施特拉邦由于境内有大量的玄武岩山体,所以拥有数量最多的石窟。

图1 阿育王开凿的石窟及窟内题记

根据建筑形式与结构,可以为石窟进行断代。上座部(Theravada)时期,佛陀以非圣像的形式表现:塔、菩提树、法轮、狮子等,这种象征性雕塑出现在公元前200年到公元400年之间。到大乘佛教(Mahayana)时期,佛陀以圣像的形式表现,佛的形象有不同的手印,例如转法轮印、禅定印、触地印等,佛两侧出现作为胁侍的菩萨像。

三、纳西克特利拉什米石窟的代表性洞窟

纳西克特利拉什米石窟群开凿于公元前200年到公元600年之间,共有25个洞窟和27处题记,由统治纳西克的三个王朝开凿,施主有世俗人、商人、旅行者和僧人等。石窟群从东向西延伸,八十年代的书籍中记载共有24个洞窟,随着最新发现的24号洞窟加入,数量变为25个。

图2 纳西克特利拉什米石窟分布图

纳西克石窟分四期建造:第一期是开始阶段,有一些没有完成的洞窟;第二期,开凿了一些完整的上座部洞窟;第三期,在原有上座部洞窟的基础上改造为大乘佛教石窟;第四期,一些石窟被其他教派破坏侵占。

1号窟,属第一期开凿,这是一个未完成洞窟,通过它可以了解到石窟的开凿过程,先开凿窟壁上的龛像,随后开凿台阶、地面。

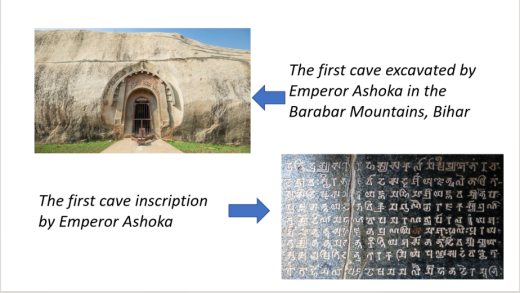

2号窟,表现了特利拉什米石窟从上座部石窟转变为大乘佛教石窟的过程。大约在公元6世纪时,将上座部时期建造的僧舍改造并雕凿了一佛二菩萨等大乘佛教时期的造像。

图3 纳西克特利拉什米石窟2号窟

3号窟,是纳西克石窟中最为重要的洞窟,由国王卜鲁摩夷三世为他的祖母(Gotami Balasiri)建造,也被称为女王窟。石窟外壁布满雕刻,栏杆图案设计独特,雕刻精美的动物、植物、花卉等,包括一些外地纹样,例如来自希腊的格里芬形象。门廊的三面上有5处题记,入口两侧雕刻精致,在印度地区极为少见,雕刻持花人物表示欢迎,窟内正壁中间雕刻佛塔,表明3号窟是上座部时期洞窟。

图4 纳西克特利拉什米石窟3号窟柱头

4号窟,柱头雕刻政府女官骑象的图像,雕刻精致,身后跟着侍从。通过图像可以知道有什么人参访洞窟,骑在不同动物身上的人物形象代表不同的身份,骑在大象上的是官员,骑在狮子上的是国王,骑在牛身上的是一般世俗人。

10号窟,后壁的位置原来也是佛塔,在7-12世纪改造成人物形象。通过4号窟与10号窟的比较,可以清晰的看到上座部洞窟到大乘佛教洞窟的演变过程。

图5 纳西克特利拉什米石窟4号窟与10号窟比较

18号窟,为支提窟,开凿于公元前3世纪,是纳西克特利拉什米石窟中第二古老的洞窟。石窟入口处雕刻三宝标,模仿菩提树的样式进行设计。石窟内部有塔、列柱,立柱上有题记,记载了石窟开凿时间和捐助者。入口处题记提到了“纳西克”的名字。

图6 纳西克特利拉什米石窟18号窟廊柱题记

15号窟,为大乘佛教时期石窟,大约开凿于公元6世纪以后,有一佛二菩萨像。

20号窟,为僧房窟,经历三个阶段完成。首先雕刻外壁,继而开凿主室的三面墙壁和僧舍,最后于5-6世纪扩建洞窟,并雕刻正壁上的一佛二菩萨像,中间坐佛体型较大,右胁侍是观音菩萨,左胁侍是莲花手菩萨,菩萨身侧还有胁侍。

图7 纳西克特利拉什米石窟20号窟观音菩萨与莲花手菩萨

21-23号窟,早期是上座部洞窟,大约6世纪时雕刻了大乘佛教的佛像。第22窟外廊顶部雕刻三组一佛二菩萨像,中间佛坐像结禅定印,两侧结转法轮印,胁侍菩萨分别为莲花手菩萨与观音菩萨。

23-24号窟,大约在12-14世纪左右造像,后被其他教派侵占毁坏。其中有纳西克石窟中唯一一尊涅槃像,开凿于6世纪以后的大乘佛教时期。

25号窟,外立面上雕刻有猫头鹰和老鼠,印度石窟中表现猫头鹰形象的只有纳西克25号窟。猫头鹰在希腊文化中是神鸟,所以阿图尔·博塞卡尔老师推测有希腊工匠参与了该石窟的建造。此外,24号洞窟题记也记载25号窟由一个希腊作家布施建造。

图8 纳西克特利拉什米石窟25号窟猫头鹰形象

在评议环节,李翎教授对讲座内容进行总结,认为纳西克特利拉什米石窟虽然规模不大,但石窟雕刻精美,有的洞窟由皇家参与建造,例如3号窟。另外,纳西克石窟在印度石窟发展史上有重要地位,首先,它清晰地显示了印度上座部石窟向大乘佛教石窟的转变过程,并且是第一个将佛像引入僧房窟的石窟;其次,马图拉风格、北方犍陀罗风格以及南部阿马拉瓦蒂风格在纳西克石窟中都有呈现。综上,李翎教授认为纳西克石窟虽然石窟开凿数量不多,且有废弃的石窟,但具有重要意义。

主讲人简介

阿图尔·博赛卡尔(Atul Bhosekar),印度浦那大学物理学学士、巴利文和佛学专业硕士、攻读硕士期间获得金奖。举办了为期19年的巴利语课程教学,出版多部专著发表多篇学术文章,内容涉及佛教文化、艺术、考古、稀有文献等。带头发起保护与研究佛教遗址的倡议,曾于各大石窟组织超过350名青年的讲习班。现为印度TRIBILS(佛教、古印度语言和文字研究所)所长。

评议人简介

李翎,辽宁大连人,中国国家博物馆研究员,四川大学道教与宗教文化研究所特聘研究员,中央美术学院毕业,获博士学位。2013-2014年为以色列国家高级研究院合作教授,2017、2018年两度为印度尼赫鲁大学访问学者。多次踏察印度、巴基斯坦、斯里兰卡以及东南亚古代佛教遗迹。主要研究方向为视觉佛教,近年研究兴趣为印度早期佛教图像与考古。已出版18部著作(含合著、译著),发表 119篇论文。

主持人简介

任爽,山东艺术学院硕士研究生,研究方向为中国美术史论研究。

主办

绍兴市柯桥区稽山书院

会稽山佛学高等研究院

承办

李翎师生团队

浙公网安备33060302001427号

浙公网安备33060302001427号