2025年3月15日,印度著名艺术史学者拉杰什·辛格博士(Dr. Rajesh Kumar Singh)应邀主讲了“阿旃陀石窟艺术系列讲座”的第三讲《阿旃陀石窟的年代与分期》(Periodisation and Chronology of the Ajanta Caves)。本次讲座为“视觉与历史文化系列讲座”的第48期,该系列讲座由绍兴市柯桥区稽山书院、会稽山佛学高等研究院主办,由李翎师生团队承办。本次讲座的评议人兼翻译为四川大学道教与宗教文化研究所李翎研究员,主持人为会稽山佛学高等研究院硕士研究生释寂真。

继前两次讲座对于阿旃陀石窟的介绍之后,在第三讲中,拉杰什老师进而以阿旃陀石窟的分期体系为核心,对于这一佛教遗址的历史演变历程作出了全新解读。作为名列联合国教科文组织(UNESCO)《世界遗产地名录》(Lists of World Heritage Sites)的历史遗迹,阿旃陀石窟因其在建筑、艺术与宗教方面的重要性,长期以来一直是学术界的重点研究对象,积累了丰硕的学术成果。然而,在本次讲座中,拉杰什博士对于传统的分期框架提出了质疑,他通过整合历史事件、供养模式以及艺术风格演变的三重视角,构建了一个新的模式,为解读阿旃陀石窟的演变提供了动态性的阐释。

新的分期模式:阿旃陀石窟年代之再审视

讲座伊始,拉杰什老师提出了一套双重分期系统,并论证该模式相较于既有的分期理论具备双重优势:其一,于历史层面更为精确;其二,于方法论层面更为稳健。

1、“标准分期系统”(Standard Periodisation Framework, SPF)

·适用于印度境内所有石窟的宏观分期。

·具体而言,该体系覆盖佛教、耆那教以及印度教石窟。

·该体系将石窟建造史划分为七个主要时期,以五个重大中断期(即石窟建造活动与赞助活动的空白阶段)为划分这些时期的节点。

2、针对阿旃陀石窟此特定遗址的“具体分期系统”(Localised Periodisation Framework, LPF)

·这是基于“标准分期系统”(SPF)的微观调整性方案,专门针对阿旃陀石窟的独特历史脉络而定制。

·精准识别阿旃陀石窟的建设期、扩展期、艺术创新期与衰退期等。

·基于铭文、风格演变以及地缘政治格局的变动等三重证据,改进了对于阿旃陀石窟的断代。

阿旃陀石窟的历史演进:基于时间顺序的概述

在提出了全新的分期理论后,拉杰什博士随即展示了阿旃陀石窟的“七阶段分期模式”。该模式依据时间顺序,系统阐述了阿旃陀石窟的历史发展。在此过程中,拉杰什博士着重强调了供养活动与“扰乱”期对阿旃陀石窟发展的重要影响。

一期(公元前250 – 公元325年)

·这是阿旃陀石窟的早期阶段,与“声闻乘”(Sāvakayāna或Śrāvakayāna)传统密切相关。

·该时期的阿旃陀石窟以简易的岩凿结构(rock-cut structures)建造而成,并以窣睹波(stūpa)为洞窟的主体。

·该时期阿旃陀石窟的装饰元素较为朴素。

二期(公元460年 – 468年)

·在“笈多王朝、伐迦陀迦王朝、傲利迦罗王朝、梵志王朝以及特莱库陀迦王朝军事联盟”时期(Military Alliance of Gupta, Vākāṭaka, Aulikara, Parivrājaka, and Traikūṭaka, GVAPT, 联盟的存在时间约在公元450年至492年间)诸位统治者的领导下,阿旃陀石窟建造出现了复兴活动。

·具有“三重功能”的石窟(集礼拜空间、僧房与集会厅为一体)开始于阿旃陀石窟出现。

·西北部地区佛教流亡者的到来,为阿旃陀石窟带来了新的宗教观念与艺术风格。

三期(公元473年 – 477年)

·该阶段,基于“菩萨乘”(Bodhisattvayāna)理念的视觉表达开始于阿旃陀石窟兴起。

·佛塔崇拜逐渐转变为偶像崇拜。

·在新的礼拜空间规划中,“一佛二菩萨”(Buddha triads)的“三尊”形制取代了原先居于礼拜空间正壁处的佛塔。

四期(公元478年 – 480年)—动荡时期

·该阶段,由于阿尔浑匈奴(Alkhan / Alchon Huns)的入侵,石窟营造的供养活动开始加速,催生了一段紧急的艺术创作期。

·在阿旃陀石窟的几处洞窟中,可以发现一些尚未完成的艺术品和仓促施工的痕迹,以充当证据。

·该时期,出现了“扰乱”供养(Intrusive patronage)现象,即新的供养人在既有洞窟内(通常是在窟内空白处)补刻新像。

重新解读阿旃陀:精密化短期排年(Refined Short Chronology, RSC)

在重点阐述阿旃陀石窟历史发展历程中的四个主要阶段之后,拉杰什博士的宣讲核心聚焦于他所提出的“精密化短期排年”(RSC)上,这是研究阿旃陀石窟的一条新路径:

1、该体系对关键建筑和艺术阶段的分期进行了精确化界定;

2、识别出了三次由流亡者迁徙所驱动的供养浪潮,三次浪潮分别发生于公元465-467年、468年,以及472年后;

3、该体系将阿旃陀石窟不断演变的艺术风格与跨区域的移民活动联系了起来;

4、其区分了早期的释迦牟尼(Śākyamuni)绘画与后期的菩萨乘本生(Jātaka)绘画。拉杰什博士的这些发现挑战了传统上对于阿旃陀石窟建造史的线性理解,揭示了文化交流、政治动荡和艺术转型之间更复杂的互动关系。

阿旃陀石窟:印度佛教史的缩影

讲座中,拉杰什博士的分析揭示了阿旃陀石窟是如何作为一个持续发展的寺院复合体,随着印度佛教在义理、政治和艺术方面的三重变革而不断演进。其论点为:

1、 阿旃陀石窟的形制由多轮佛教迁移浪潮所塑造,而非仅受地方统治阶级的影响;

2、 洞窟的壁画反映了佛教义理的转变轨迹:从早期声闻乘叙事体系转变为成熟完备的菩萨中心图像体系;

3、匈奴的入侵直接导致了石窟营造的中断,但其客观上也催生了最后阶段的紧急艺术创作期。

超越阿旃陀:石窟建筑的研究新范式

拉杰什博士于讲座中提出的分期模式并非仅适用于阿旃陀石窟。其研究同时也为印度石窟建筑构建了一项更广泛的分期体系,使学界得以:

1、重新评估印度全境的佛教、耆那教与印度教石窟的建造分期;

2、分析艺术风格及建筑形制的演变与历史动荡期之间的关联;

3、 理解佛教迁徙浪潮对于南亚次大陆以外地区寺院中心之形成的影响。

最后的思考:对佛教艺术史研究的贡献

拉杰什博士于讲座中展现的研究成果,标志着阿旃陀石窟研究的一次范式转型。其学术贡献主要在于将研究视角从简单的“黄金时代”(Golden Age)叙事,转向将石窟建筑理解为动态的、多阶段的历史场域。

基于建筑、铭文与艺术三层面的论证体系,博士所构建的具体分期体系,精准地揭示了阿旃陀石窟在印度乃至跨地域佛教历史网络中的枢纽地位。

评议:

在评议环节中,李翎老师对于拉杰什博士的精彩宣讲给予了高度评价。李老师认为,拉杰什博士的系列三场讲座分别从综合性和具体性两个维度出发,全面而深入地展现了他对阿旃陀石窟的卓越研究成果,极大拓宽了听众对阿旃陀石窟的认知视野。尤其是本场讲座《阿旃陀石窟的年代与分期》,其内容凝聚了拉杰什博士三十余年的研究心血与学术智慧。

李老师指出,拉杰什博士提出了一项极富洞察力的假说:匈奴入侵导致佛教难民从大犍陀罗地区(Greater Gandhāra Cultural Area)四散逃亡,他们将犍陀罗地区的佛教理念及建筑风格带到了不同地区,从而促使了当地佛教建筑的变化与发展。李老师认为,这一观点具有重要的理论意义,也为她自身带来了深刻的启发:其能够为某些地区,例如龟兹,突然于5世纪集中出现了特定形制的佛教造像,提供更合理解释。

最后,李老师再次对拉杰什博士连续三次为大家呈现的高水准学术讲座表示了衷心感谢,拉杰什博士也对李老师的邀请以及专业评议表达了诚挚的谢意。至此,“阿旃陀石窟艺术系列讲座”圆满落幕。

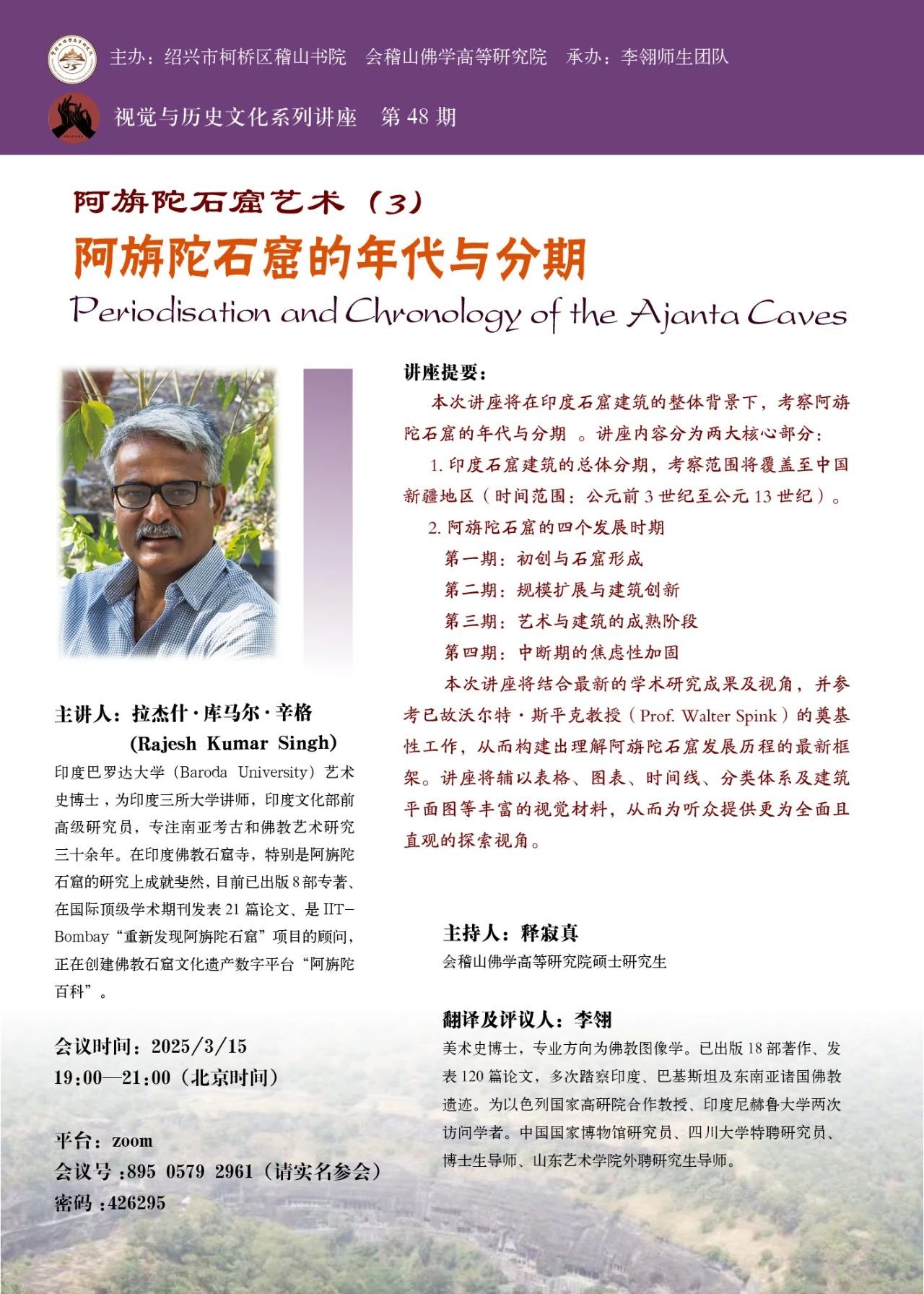

主讲人简介:拉杰什·库马尔·辛格(Rajesh Kumar Singh),印度巴罗达大学(Baroda University)的艺术史博士,为印度三所大学的客作讲师,印度文化部前高级研究员,专注南亚考古和佛教艺术研究三十余年。在印度佛教石窟寺,特别是阿旃陀石窟的研究上成就斐然,目前已出版8部专著、在国际顶级学术期刊发表21篇论文、是“重新发现阿旃陀石窟”项目的顾问,计划创建佛教石窟文化遗产数字平台“阿旃陀百科”。

评议人:李翎老师,美术史博士,专业方向为佛教图像学。已出版18部著作、发表120篇论文,多次踏察印度、巴基斯坦及东南亚诸国佛教遗迹。为以色列国家高研院合作教授、印度尼赫鲁大学两次访问学者。中国国家博物馆研究员、四川大学特聘研究员、博士生导师、山东艺术学院外聘研究生导师。

主持人:会稽山佛学高等研究院硕士研究生释寂真。

浙公网安备33060302001427号

浙公网安备33060302001427号