2024年11月24日,北京时间19:00,泰山学院历史学院讲师张兆莉博士应邀主讲《北魏石窟兽面口衔华绳图像分析》。本次讲座为“视觉与历史文化系列讲座第44期”,由绍兴市柯桥区稽山书院、会稽山佛学高等研究院主办,李翎师生团队承办。讲座评议人为浙江城市学院人文学院杨波博士,主持人为四川大学博士研究生詹至莹。

讲座主要分三大部分展开:第一部分对石窟兽面口衔华绳图像组合的样式进行讲解;第二部分:分析了石窟兽面口衔华绳图像组合的图像来源;第三部分对石窟兽面口衔华绳图像组合产生的原因进行探究。

第一部分张兆莉老师分别介绍了北魏石窟兽面的基本样式并作出分类,华绳的历史演变过程和类型以及对石窟兽面口衔华绳组合进行分类。张老师对石窟兽面的外部特征做了总结:

石窟兽面正面观与凶猛动物面部相似,有首无身,头部有时出现双角或头冠,有时双角和头冠同时出现,粗眉巨目阔口,嘴角有对称獠牙,有些口中有衔物,有些没有衔物(如图1、图2)。与北魏时期的墓葬兽面图像和建筑如瓦当首面的外观特征具有较高的相似性,在造型法则也具有高度的相似性。

图1 古阳洞s181龛

图2 古阳洞N282

根据石窟兽面头部、面部、口部结构的不同,可以将其划分为七大类型。

同时,通过对华绳图像的细节结合文献,确立了华绳图像的基本样式。通过分析,北魏晚期(尤其是在云冈石窟)石窟兽面口衔华绳组合中的华绳图像主要分为两种类型样式。一种是飞天或童子持“U”形华绳,另一种是持交叉式“W”状华绳。到北魏洛阳时代,石窟兽面与华绳组合中的华绳图像逐渐以交叉连续的“W”状为主(如龙门石窟古阳洞)。

张兆莉老师将石窟兽面口衔华绳图像组合分为两种类型:盝形龛账幕纹上方石窟兽面+华绳图像组合和圆拱龛(共出现64个龛)出现的石窟兽面口衔华绳图像组合。

在第二部分分析石窟兽面图像口衔华绳的图像来源过程中,张兆莉老师先分析了目前学界对石窟兽面图像来源存在的问题:将印度的 Kirimukha 图像视为石窟兽面图像来源的观点提出了不同看法;然后对石窟兽面图像的来源进行分析,认为石窟兽面受到了传统兽面纹和犍陀罗祈愿塔狮子面的影响;最后对“U”形和“W”形华绳图像的来源进行推断分析。

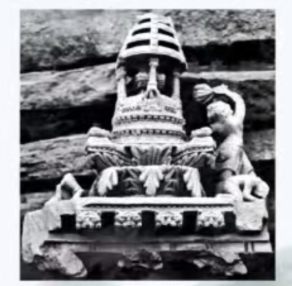

学界将石窟兽面图像来源误认为是 Kirimukha 图像源于图像误读:张兆莉老师认为石窟兽面图像并没有受到印度的Kirimukha图像(如图)的影响。云冈石窟出现的石窟兽面口衔华绳图像组合要早于印度Kirimukha,Kirimukha作为单独的词汇出现较晚,出现于公元6世纪,是在印度教湿婆信仰兴盛的背景下出现的,Kirimukha图像代表的是由湿婆的愤怒之火产生的一个吞噬自身四肢的巨人,是门户的守护神,因此与兽图像无关。其次Kirimukha图像出现在佛教场所是比较晚的,3世纪以前的阿旃陀石窟并未出现Kirimukha图像,同时花纹与石窟的修建时间也不是一致的,花纹的雕凿可能会晚于石窟修建时间。

图3 阿旃陀19号窟Kirimukha图像

石窟兽面的图像来源:

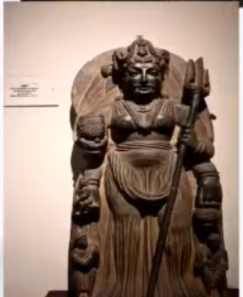

石窟兽面首先受到了中土传统兽面纹的影响。传统的兽面纹图案可追溯到良渚文化,并在北魏早期发展为墓葬和建筑中的兽面图案。墓葬中常见铺首形式,建筑中则出现瓦当兽面。这些兽面图案保持了基本的造型元素,北魏石窟中的兽面造型较晚出现,但显然受到了墓葬兽面和瓦当兽面的影响。其次,犍陀罗祈愿塔狮子面(图7)也对石窟兽面的形成产生了影响。祈愿塔塔檐上雕刻一尊狮子头的造型,这种狮子面出现时期较早,大约在公元1世纪。犍陀罗佛教造像板檐口上也雕凿狮子面做装饰。除了在建筑上出现,狮子面也在犍陀罗造像艺术中(图8),作为头冠、耳环出现。

图4 临朐西朱封玉冠

图5 北魏宋绍祖石堂浅浮雕

图6 明堂遗址出土的兽面纹瓦当

图7 布特卡拉1号遗址17号塔

图8

华绳图像来源:

(1)U形华绳推测

最早是巴尔胡特大塔浮雕的佛塔出现人物持U形绳,随后在桑奇大塔东门雕刻的佛塔上出现U形华绳华绳(图9)。最后U形华绳传入犍陀罗地区,如人物扛华绳图案(图10),并且应用十分广泛。4世纪时,该样式经丝绸之路传入西域佛教艺术盛行之地,并在其发展过程中,融合当地文化特色形成一种新的造型样式。

图9 桑奇大塔东门正面

图10 东京松冈美术馆藏犍陀罗浮雕

(2)交叉“W”形华绳图像来源推测。

来源于古代印度装饰传统(图11)和巴尔胡特浮雕版上佛塔中华绳的样式演变(图12)

图11

图12

(3)华绳图像在中土演变轨迹推测

印度巴尔胡特大塔的造像板最早出现了人物持华绳的图像,随后桑奇大塔也出现了“U”形华绳图像。随着佛教艺术的发展,这一样式传入犍陀罗地区,基本形式源自巴尔胡特。通过中西贸易,鄯善、于阗古国佛寺壁画以及库木土拉谷口区第21窟的天人形象也出现了华绳图案。随着北魏疆域扩展,凉州地区的佛教艺术与中原融合,对云冈石窟产生影响,二期石窟中天人持华绳图像逐渐形成。最终,龙门石窟古阳洞出现了完整的石窟兽面口衔华绳组合。

第三部分张兆莉老师分别从文化交流、贸易往来、佛教文化的发展和雕刻艺术的发展四个方面来分析石窟兽面+华绳组合图像产生的原因。

北魏王朝的强盛与频繁的外交交流促进了西域文化与佛教艺术的传入,尤其是通过与西域诸国的战争与经济往来,佛教艺术逐渐融入中原。尽管外来图像影响了中原的审美,但由于北魏推行汉化政策,外来图像与本土传统相结合,形成了独特的新图案风格。同时,随着胡商涌入中原,丰富了商品种类,贵族阶层逐渐追求享乐和奢华,促成了“斗富”之风的兴起。在这种环境下,石窟兽面口衔华绳的华丽繁琐造型恰好契合了当时的审美风尚。北魏时期,大批僧人在平城和洛阳活动,推动了佛教艺术的繁荣,西域胡僧带来了成熟的佛教艺术样式,而皇室贵族则支持译经与开窟活动,为本土佛教艺术的迅速发展提供了有力支撑。石窟中兽面口衔华绳的造型不仅是外来与中土工匠技术交流的产物,也与当时发达的石刻传统相结合,形成了符合上层社会审美的新图像样式。

小结

张兆莉老师对北魏石窟兽面口衔华绳图像组合的研究,深入探讨了该图像样式的形成与发展过程,条理清晰地阐述了其来源及文化背景。她从石窟兽面图像的传统渊源、华绳图像的演变和两者结合的图像样式入手,逐步分析了这些图像如何在北魏佛教艺术中融合并形成新的艺术风格。通过对石窟兽面和华绳的分类介绍,张老师明确了每种图像样式的文化意涵与艺术特点,揭示了其在佛教艺术中的功能性和象征意义。

同时,张老师还探讨了该图像组合背后社会背景的影响,指出这一艺术形态不仅仅是宗教艺术的延续,更是北魏社会阶层、文化交流和审美趣味变化的体现。通过这一研究,我们不仅能够更清晰地理解北魏佛教艺术的发展脉络,还能更好地领略到石窟艺术在承载文化交流和社会变迁中的重要角色。这一研究为我们进一步认识北魏石窟艺术及其历史背景提供了深刻的启示。

点评

主讲人分享结束后,由杨波博士对讲座内容进行了点评。杨波博士指出材料的收集是非常丰富、全面的,同时也存在许多思想的闪光点,给人启发,如对于图像的误读观点,将石窟兽面误读为印度的“天福之面”。

结尾

在11月24日晚七点举办的《北魏石窟兽面口衔华绳图像分析》讲座中,张兆莉老师深入探讨了石窟兽面口衔华绳图像的起源、发展及其背后的文化与历史意义。通过对这一图像组合的精细分析,讲座不仅揭示了石窟兽面图像与华绳图像的融合过程,更深刻阐明了其在佛教艺术中的象征意义和宗教功能。此次讲座以其严谨的学术视野和翔实的研究成果,进一步丰富了我们对北魏佛教艺术的理解,为后续的学术研究和文化传承提供了宝贵的思考方向。通过这样的学术交流,我们不仅拓宽了对古代艺术形式的认知边界,更加深了对历史文化的敬畏与热爱。

主讲人

张兆莉,历史学博士,毕业于兰州大学敦煌学研究所,现为泰山学院历史学院讲师,主要从事石窟艺术与敦煌学研究。在《敦煌学辑刊》《敦煌研究》《美术研究》《光明日报》等刊物上发表多篇论文,出版著作1部。目前参与国家社科基金重大项目1项,参与国家社科基金艺术学重大项目1项。

与谈人

杨波,历史学博士,2020年毕业于兰州大学敦煌学研究所。曾为新疆维吾尔自治区龟兹研究院文博馆员,现就职于浙大城市学院人文学院。主要研究方向为石窟考古、敦煌学。在《西域研究》《敦煌研究》《敦煌学辑刊》《艺术设计研究》等刊物上发表多篇论文。在校所授课程《中国历史通论》《敦煌学》《中国石窟艺术》。

主持人

詹至莹,四川大学道教与宗教文化研究所美学专业2022级博士研究生,研究方向为视觉佛教。

来源:传统视觉文化研究

浙公网安备33060302001427号

浙公网安备33060302001427号