2024年10月10日,北京大学哲学系宗教学系赵悠副教授应“云在青天——二〇二四年会稽山青年学者系列讲座”之邀,于稽山书院大般若堂,为佛学研究院师生及社会报名人士带来了一场题为《寂护对声梵说的批评——兼谈佛教与印度哲学研究方法》的精彩讲座。本次讲座由稽山书院博士后工作站华婷婷博士主持。

讲座中,赵悠老师以印度哲学中的文法派(Vyākaraṇa)重要思想家伐致呵利(Bhartṛhari,活跃于公元5世纪)的“声梵说”为核心,围绕着伐致呵利本人的声梵理论、寂护(Śāntarakṣita,725-788年)对声梵说的批评,以及二者所理解之“声梵”概念的差异等核心议题,从而对佛教与吠陀传统在相关关键性概念阐释上的分歧,及该分歧所带来的相应形上学结果展开了细密考察。

赵老师首先对于伐致呵利所属的“文法派”传统进行了介绍,文法派的工作不仅局限于梵语语言研究,他们还在此基础上逐渐发展出了一套独特的哲学体系,其主旨在于保存吠陀圣典、维护其有效性及正统地位。赵老师详细阐述了文法派能够从语言分析切入哲学思辨的原因,即他们认为“声”(śabda,能指意义)与“义”(artha,所指对象)之间具有固定的指称“关系”(sambandha),因此,为了使语义能够精确无误地表达各类对象,需要对于声、义及其关系此三要素进行深入探究,以《大疏》(Mahābhāṣya)对《八章书》(Aṣṭādhyāyī)第3.2.123条的注释为例,“何时运用现在时语尾”该语言问题即牵涉到了对“何为现在”这一哲学问题的深入思考。

在介绍了文法派的基本情况后,赵老师随后开始着重展示伐致呵利“声梵说”的哲学内涵。在《字句论》(Vākyapadīya)“梵编”(Brahmakāṇḍa)的第一颂中,“声梵”(śabdabrahman)被伐致呵利刻画为“以声为本的梵”,其“无始无终”,并“以对象/语义的形式展现”。赵老师强调,伐致呵利此中对于“梵”的理解,继承自吠陀奥义书传统,其指的是“整全意义上的根本”,是“部分”得以存在的前提;而此处的“声”,指代的则是系统性的语言整体,而非仅是作为听觉对象的物理发音。因此,赵老师解释道,“以声为本的梵”可以被把握为“语言意义上的整体”;其涵盖了一切言说的可能性(即一切可理解的对象),作为潜能外在于实际的时空序列,是故“无始无终”;其作为存在于永恒意义世界的可能性,通过具体的言说(尤其是包含谓词的语句),而在有先后、彼此差别的实体世界中得以实现,展现为个别的事物或情况。

介绍毕伐致呵利自身的声梵说后,赵老师随即着眼于佛教论师寂护在《摄真实论》(Tattvasaṃgraha)“声梵品”(Śabdabrahmaparīkṣā)中对于《字句论》“梵编”第一颂内容的引用情况,而详细考察了寂护所理解的声梵概念。对比寂护的引文与伐致呵利的原文,赵老师指出,引文中存有三处明显改写:

一、“以声为本”(śabdatattvam)→“由声构成”(śabdamayam):改写后的“由声构成”,在寂护的追随者莲花戒(Kamalaśīla,740-795年)的注释中,意为“以声为自性”,这表示一切个别的现象中必然都贯穿着声的行相(ākāra),因此当一切现象作为认识对象时,都必然伴随着对声之行相的认知。

二、“以语义/对象的形式展现”(arthabhāvena vivartate)→“其转变”(tasya pariṇāmo):“展现”被改写为“转变”,前者指个别物的展现,而后者则指唯一的因转变成不同的果。此外,原文中所使用的词汇“artha”既可表示“语义”,也可表示“对象”,而在引文中,“artha”为“众多存在者”(bhāvagrāma)替代,这使原文隐含的“实体世界-意义世界”的对称结构被破坏,实体世界的事物则被直接当做声梵的转变结果。

三、“世界的演化”(prakriyājagataḥ)→“众多存在者”(bhāvagrāmaḥ):“世间各式各样的存在”(prakriyā),或者说个别物(bheda),对伐致呵利来说,可以被理解为个别现象、个别事实,并且该事实是话语展示的对象。此外,“prakriyā”一词在语法中特指变形之后的语词,因此其于原文中所表达的世界观仍然是基于具体语句所呈现的世界。但当寂护使用“众多存在者”取代上述表达后,便将作为言说对象的诸事物直接替换为以声为本质的具体事物,取消了“语言世界—客观世界”的对称结构,并将“声”这一本质作为每一个具体物的自性来理解。

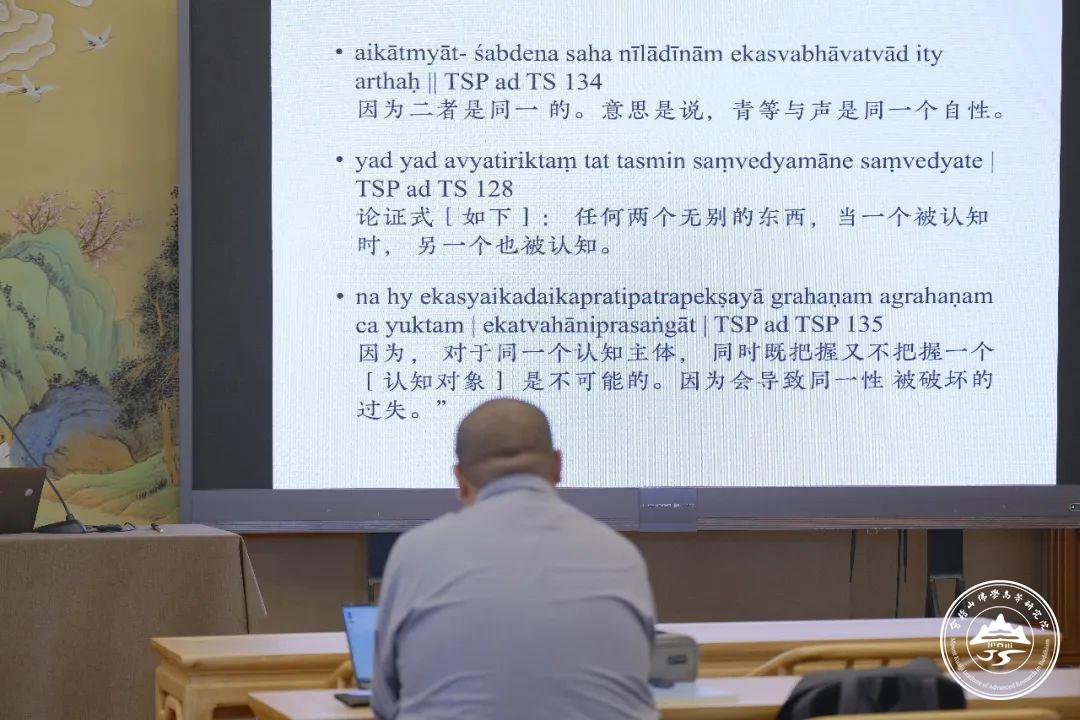

在说明寂护对于声梵概念的阐释后,赵老师进一步详细论述了寂护对声梵说的批评,指出寂护的批评立足于三项基本前提:(1)声是常,(2)一切事物都有声性,以及(3)一切事物都由声转变。基于此,寂护责难:如果说一切都是声梵转变的,即一切都贯穿着声的行相,那么假设有一个实体或对象意义上的青色(nīla),则其究竟是(1)以声为性,(2)以青为性,还是(3)以二者为性?围绕着这三种可能的情况,寂护建立了四项归谬论证:

第一个归谬:若青色以青为性,在寂护的理解下,这意味着青色离声性而有青性,即梵在摆脱了声的形式(śabdarūpa)以后转而以青为性(nīlatva),而这将引出“声不常”的结论,其显然与声梵论者自身的理论立场相矛盾,是故寂护认为,情况(2)无法成立。

第二个归谬:若青色不离声性而有青性,即梵在不摆脱声性的情况下转变为青,这就意味着即便在无法听见声音的情况下,青色物体依然具备声性。莲花戒在相应的注释中补充道:按照这一理论,对于听不见的人即失聪者而言,当他们看到青色等物体时,声也应能被听到,而这显然是荒谬的。因此情况(3)无法成立。

关于第二个归谬论证,赵老师强调,寂护此中接受了有部阿毗达磨传统对于刹那灭的个别法之自性的基本假定,认为一个具体物不可能有两个不同的本质性。因此,在寂护看来,若青性与声性同一,则声梵的转变即是虚妄的;若青性与声性非同一,即意味着有一个具有声性的东西转变为既具声性又具青性的东西,这便违背了有部传统的基本假定。此外,若青性与声性非同一,则理应有两个不同的认识对象,但此处要求的是通过青性和声性认识到同一个具体的青,倘若这种方式能够成立为对同一对象的认识,那么便将意味着任何不同的法之间都能随意建立起同一性,而这显然是荒谬的。最后,梵既然是唯一的,则由其产生的形式无论如何不应有差别,这同样是难以接受的。

第三个归谬:若一切唯声性而无青性,则面临以下两种可能情况,其一,所有具体物中的声自性皆是同一个声自性;其二,每一个具体物中的声自性均是个别的声自性。寂护论证道,第一种情况下,由于是同一个声自性,它若唯一,其所指也必然唯一,那么一切都应指向一处,如此,则不可能产生任何除了对声以外的第二种认识;第二种情况下,若每一个具体物中的声自性都是个别的声自性,而梵又是由声构成的,那么必然导致梵本身非一的过失。前者违背了我们的日常经验,而后者相违于声梵论者自身的理论立场,因此,无论具体物中的声自性同一抑或个别,情况(1)皆无法成立。

第四个归谬:如果声是恒常的,而一切又由声构成,则一切事物不仅恒常,且永远同时存在。这直接否定了转变本身的可能性,因为转变必然伴随着一种形式的消失和另一种形式的产生,这一过程要求先后次序,而既然一切共时且恒常,则不可能有所转变,因此命题不成立。

在系统性地论述了寂护的批评之后,赵老师总结到,通过以四个归谬论证为主的反驳,寂护旨在阐明声梵说在解释世界现象之多以及世界如何从梵生成为多这两方面问题时存在不足。老师指出,寂护此中的主要论证策略聚焦于指明声梵说的三项基本条件——声是恒常的、一切事物都具有声性以及一切事物都由声转变——在逻辑上不可能同时得到满足,他正是通过对于这三项条件之间的内在矛盾性进行了归谬论证,从而揭示了声梵说的逻辑困境。

在深入考察伐致呵利本人的声梵理论以及寂护对声梵说的批评之后,赵老师进而探讨了二者在理解“声梵”概念上存在的差异,她认为,这主要体现在两方面。第一,双方对“声”的理解不同。伐致呵利理解的“声”是多层次的,从音节组成的表象、语句、概念、乃至意义网络的整体。而寂护对“声”的把握则延循佛教的基本定义,即作为耳所行境,凡具有声性者即为所闻。第二,双方对根本因的理解不同。对于伐致呵利而言,世界的本体、万物的根源是一种基础性的整全,是其部分(即个别物)得以存在的前提,在这个意义上称其为“因”;而因为整体又并不等同于部分,由此可以解释一因多果、一多同体的结构。而寂护与莲花戒则将声梵理解为质料因转变为万物,接近于数论派(Sāṃkhya)的转变说,从而导出因中有果的种种谬误。

基于此两方面差异,赵老师总结指出,寂护与莲花戒对声梵说的批评本身在论证上是严密的,但由于他们与伐致呵利在基本理念上存有两处显著分歧,特别是寂护在此分歧的基础上,又对于声梵说进行了数论化的解读,这致使他们对伐致呵利声梵思想的批评并非十分有力。

最终,立足于声常之辩具体内容的考察,赵老师从更为广阔的学术视野出发,更进一步对于佛教与吠陀传统之间根本的理论张力进行了深刻反思。老师指出,佛教最终要反对的是这样一种观点:所有的认识均被语言所决定。在佛教看来,于概念认知之外,还存在其它可能的认知方式,而其认知的对象也有别于言语所能把握的事物。事实上,佛教认为,有情唯有认识到不受语言概念所限定的实相,方能洞见缘起空性,而这是解脱(nirodha)的必要条件。相比之下,伐致呵利所代表的的吠陀传统虽然同样讲求解脱(mokṣa),但其立足点和真正的目标却与佛教截然不同:他们致力于在一个迁灭变化的世界里维系一种稳定的共识,而这种经由吠陀文献与祭祀传承的共识,必然基于公共的语言行为。但在佛教看来,这种共识无非是世俗言说。

从对声梵说的哲学思辨研究出发,赵老师介绍了自己所接受的北大传统与牛津传统的印度哲学相关学术训练。北大传统的特色体现在多语言结合与东西方哲学比较研究的视野中;而牛津传统同样扎根于深厚的印度学研究土壤之中。通过多语言文献研究、印度学与哲学方法的综合运用,能够更准确地把握文本意义,从而得以分析文本所传递的哲学内涵,再进入更为广阔的包括佛教在内的印度哲学传统视角,以及更为宏大的东西方哲学比较研究领域。

讲座最后,主持人华婷婷老师对于赵老师的精彩宣讲表示了高度赞扬,认为赵老师从具体的声常之辩出发,进而深入到论辩背后更为广阔的哲学讨论中,澄清双方理论立场,辨明彼此理解差异,从而完成了对佛教与吠陀传统在语言哲学思想上的分歧的深入考察,在这一过程中,赵老师始终立足于坚实的语文学工作的基础之上,对相关核心问题展开了严密的哲学分析,为学僧们树立了卓越的研究示范。

此外,华老师认为,赵老师在讲座后半部分对于佛教研究方法的介绍,为听众彰显了校勘、翻译等语文学工作在佛教研究中的必要性,而赵老师对于两类研究传统之学术史的梳理,则向听众展现了相对边缘的佛教哲学乃至印度哲学在以西方哲学为主流的学术环境中逐渐确立自身学科地位的历程,这些珍贵的分享拓展了大家的研究视野。

在提问环节,在场听众就语言结构如何影响思维结构,以及中、西、印不同哲学传统如何处理“概念性认识”等问题向赵老师请教,赵老师皆耐心予以解答。

讲座结束后,与会听众们纷纷表示获益良多。本次讲座不仅增进了听众的在佛教哲学与印度哲学的具体知识,还拓展到从事佛教与印度哲学研究的多种研究方法与研究路径,极大地拓宽了大家的学术视野。

撰稿:寂真

修改:华婷婷

审核:赵悠

摄影:洞清

浙公网安备33060302001427号

浙公网安备33060302001427号